UI 框架的底层本质是把“程序状态”映射成“像素”,这条映射链路上有一串清晰的阶段:声明/组件 → 元素/渲染树 → 布局(测量/排列)→ 绘制(绘制命令)→ 合成/提交 GPU → 呈现。每个阶段都要在正确的线程/资源约束下尽量减少工作量(增量化、缓存、批处理)以保证高帧率与低延迟。

1. 核心数据结构与生命周期

- 声明树(declarative tree / widget tree / virtual DOM):程序员写的 UI 代码通常生成一个轻量的、不可变或近似不可变的“描述”对象(例如 Flutter 的 Widget、React 的 VNode、SwiftUI 的 View)。

- 元素/实例树(element tree / instance tree):框架将声明转换为可操作的实例(保留状态、绑定回调)。例如 Flutter 的 Element、React 的 Fiber。元素树保存生命周期(挂载 / 更新 / 卸载)。

- 渲染树(render tree / layout tree / display list):只包含参与渲染的节点(有些 invisible wrapper 会被裁剪掉),并携带用于布局/绘制的具体信息(尺寸、样式、paint commands)。

- 显示列表 / 绘制命令(display list / painting commands):最终的绘制指令序列,按顺序记录“画什么、在哪里、如何画”,供 rasterizer 或 GPU 合成器执行。

生命周期大致:声明变更 → diff/reconcile → Element 更新/创建/销毁 → Layout 标记为 dirty → Layout pass → Paint pass → 提交 display list。

2. 渲染流水线详解(高阶到细节)

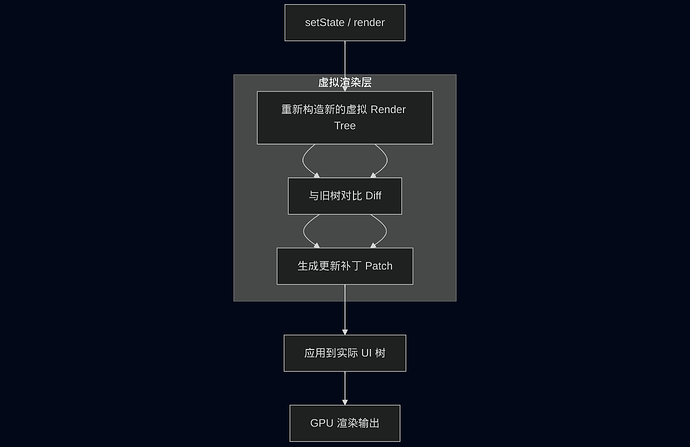

- 更新阶段(State → Mark dirty)

- 当 state 变更或外部事件触发,框架标记相关 subtree 为 dirty(需要重新布局或绘制)。

- 标记策略决定了效率:标记整颗树(粗暴但简单)vs 局部标记(需要依赖细粒度依赖跟踪)。

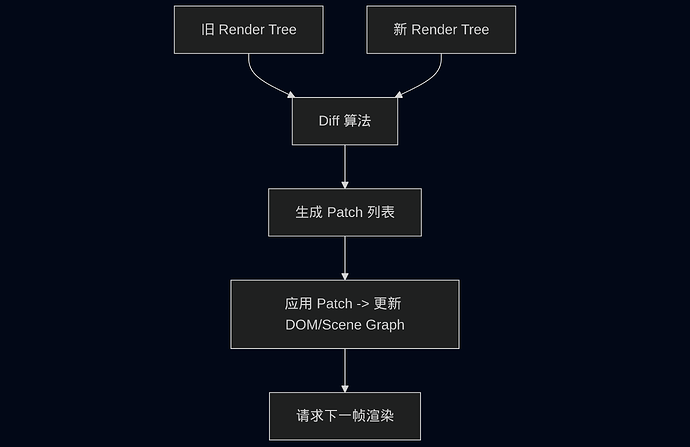

- Reconciliation / Diff(声明式框架)

- 框架比较新旧声明树,生成最小变更集合(插入/删除/更新)。常用策略:同层顺序比较、keyed 算法用于 O(n) 近似最小变动。

- 更复杂的实现(如 React Fiber)将工作分片到多帧以避免阻塞主线程。

- Layout(测量 + 放置)

- 测量(measure):节点询问子节点在给定约束(maxWidth, maxHeight)下想要多少空间(intrinsic sizing)。

- 排列(arrange / layout):框架将子节点放置到具体坐标,并保存最终尺寸/矩形。

- 常见算法:box model(CSS), flexbox(弹性布局), constraint-based(Android/Compose 的约束布局), absolute/relative 布局等。

- CPU 复杂度:单次完整布局通常为 O(n),但可通过缓存子树测量、只对 dirty subtree 重新布局来降低真实开销。

- Paint(绘制阶段)

- 渲染树被遍历生成绘制命令:绘制形状(rect, path)、文本、图像、遮罩、混合模式等。

- 这一步产生“Display List”或直接在 canvas 上调用 draw API(立即式)。Display List 有利于重用/序列化。

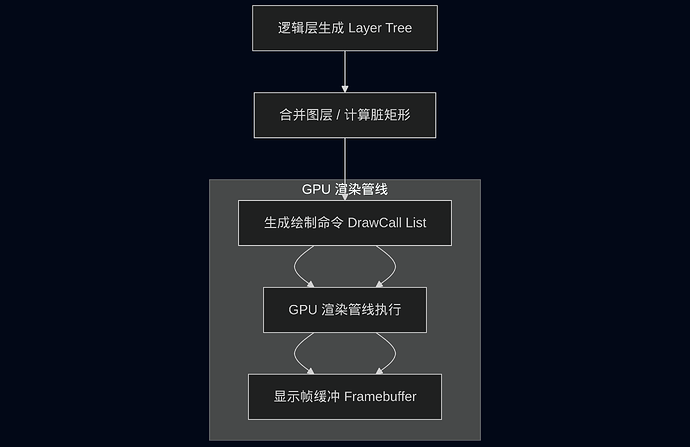

- 合成(Compositing)

- 将若干层(layer)组织成一个合成图(谁在上谁在下、哪些有透明、哪些需要独立合成)。

- 常用优化:把不常变化的子树渲染到纹理(render-to-texture)作为缓存 layer,减少后续绘制。

- 提交 GPU / Rasterization

- Display List 被转换为 GPU 命令(绘制三角形、设置纹理、提交 draw calls)。现代框架通常把这部分放到独立的 raster thread 或 GPU process,用以避免阻塞 UI 事件处理线程。

- GPU 层还要做命令排序、批处理、合并相似状态以减少 draw calls。

- 呈现(Present)

- GPU 将帧写入帧缓冲并在 VSync 时展示,通常使用双/三缓冲与 sync primitives(fences/semaphores)以协调 CPU/GPU。

3. 布局算法(更深入)

- 约束传播(Constraint propagation):父节点向子节点传递约束(min/max),子节点返回自身所需尺寸。

- 两遍布局:先 measure(获取尺寸),再 arrange(决定位置)。某些框架在复杂场景需要多次 pass(例如依赖 sibling 尺寸的百分比布局)。

- intrinsic sizes 与测量成本:计算元素的内在尺寸(比如 text 的最小宽度)很昂贵,尽量避免频繁求取。

- 流式布局与折行:需要在一遍中维护行容器、换行策略、对齐等,成本随子项复杂度增加。

- 缓存:缓存子树测量结果(measurement cache),按 key 或版本号失效。

伪代码(简化的布局递归):

function layout(node, constraint):

if node.cached and cache.constraint == constraint:

return node.cached.size

size = node.measure(constraint)

for child in node.children:

childSize = layout(child, childConstraint)

place child accordingly

node.cached = size

return size

4. Diff / Reconciliation(实现细节)

- 同层比较:最常见的是对比同一父节点下的 children 列表,按索引逐一比较,遇到不同则尝试匹配 key 或完整重建。

- key 的作用:给子节点提供稳定的标识,避免因为位置变动导致的不必要重建。

- 复杂度/策略:完全最小编辑距离是 O(n^2);实际框架用启发式 O(n) 算法(例如 React 的 keyed diff)。

- 渐进式(incremental)的 reconciliation:把大任务拆成小片段交给事件循环,避免主线程长时间卡住 UI(例如 Fiber)。

5. 绘制与 GPU 管线(细节与优化)

- Display List → GPU commands:把高层命令(drawRect, drawText)转换为 GPU 操作(绑定纹理、设置 pipeline、绘制三角形)。

- 减少 draw calls:合并相同材质/纹理的绘制、使用纹理图集(atlas)、使用 instancing。draw call 是高开销,减少它是性能关键。

- 批处理(Batching):把多个绘制合成一批次,尤其对小界面元素非常有效。

- 图层/合成缓存(render-to-texture):将静态或昂贵子树缓存为纹理;注意缓存失效策略与内存开销。

- tiling / out-of-core rendering:对于大画布(地图/编辑器),把画布分成 tile,按需渲染并回收远端 tile。

- 混合与透明:透明元素打破批处理,需要额外合成层或排序;复杂混合会影响性能。

- 字体与文本渲染:文本通常使用字形(glyph)缓存、bitmap atlas 或 SDF(signed distance field)技术以提高缩放/旋转下的清晰度与性能。文本需做 shaping(HarfBuzz)、字体回退、测量。

6. 内存管理与对象池

- 短生命周期对象要池化:布局/绘制中短时分配会造成 GC 压力或 allocator/fragmentation。常见做法是用 arena 或对象池复用节点/命令对象。

- 纹理管理:纹理占用 GPU 内存,需做到 LRU 回收、按需创建并在设备丢失时恢复(mobile 上尤为重要)。

- 避免频繁创建 GPU 资源:重复创建/销毁纹理、buffer 很昂贵,采用长期 reuse。

- 记录内存预算:对嵌入式/移动平台限制纹理分辨率、压缩纹理格式(ETC2, ASTC)减少占用。

7. 线程模型与同步

- 常见分工:UI 主线程(事件、构建树、布局调度)、Raster/Compositor 线程(绘制/命令打包)、GPU 线程/进程(提交命令并执行)。

- 同步点:frame scheduling、VSync 信号、GPU fences/semaphores。错误的同步(比如主线程等待 GPU)会导致卡顿。

- 异步渲染策略:把昂贵的 raster 工作推到后台线程,主线程只提交 display list;但需要 careful 的资源同步与生命周期管理。

8. 事件处理 / hit testing / gestures

- Hit testing:从根到叶遍历渲染树或使用空间索引(quad-tree)判断指针命中,需考虑 transform(旋转/缩放)与透明区域。

- 事件传播:capture → target → bubble(许多框架支持类似 DOM 的事件传播模式)。

- 手势识别:复杂手势(pan/zoom/drag)通常由手势识别器层处理,可能捕获 pointer 事件并防止向下分发。

- 延迟响应与 coalescing:大量 pointer move 事件会被合并(coalesced)传给框架以减少处理频率。

9. 可访问性(Accessibility)与语义树

- UI 框架通常维护单独的语义树(semantic/accessibility tree),把视觉元素映射到可被屏读器、自动化工具识别的节点(label, role, actions)。语义树通常要比渲染树更简洁/抽象,并支持动态更新。

10. 常见优化点(工程实战)

- 最小化工作量:只重新布局/绘制 dirty subtree。

- 缓存重用:测量缓存、paint cache、texture cache。

- 减少 JS/CPU↔GPU 交互:一次性提交 larger display list,避免同步等待(readback)。

- batch & atlas:纹理图集、合并 draw calls、instancing。

- 避免分配/GC 压力:对象池、栈分配、arena。

- 预热与懒加载:延迟加载昂贵资源(大图片、字体),预先加载即将显示的资源。

11. 调试与分析工具(实用清单)

- CPU / Trace:Perfetto(Android)、Instruments(macOS)、Chrome Tracing。

- GPU 分析:RenderDoc(抓帧调试)、PIX(Windows)、GPU 覆盖分析工具。

- 浏览器/前端:Chrome DevTools 的 Layers/Performance/Rendering 面板用于检查 compositing layers、paint 时间。

- 文本/字体:Harfbuzz + FreeType 的调试输出。

- 内存:heap snapshots、valgrind、malloc tracers、GPU 内存监控。

12. 典型实现对比(立即式 vs 保留式 vs 声明式)

- 立即式 UI(IMGUI):每帧调用绘制 API 直接输出命令(eg. Dear ImGui)。优点:实现简单、控制完全;缺点:对于复杂 UI,状态管理与布局可能变复杂。

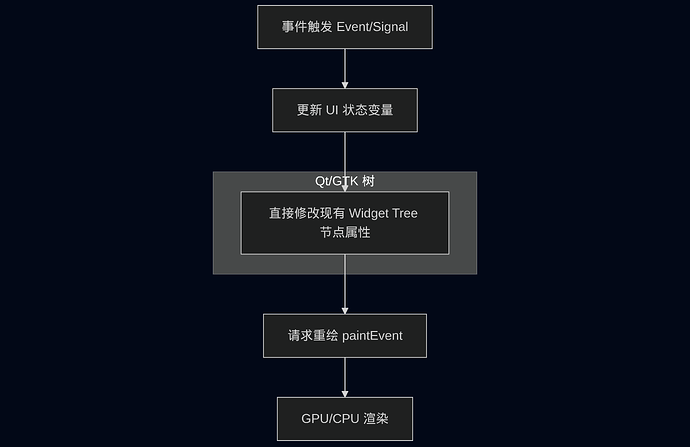

- 保留式 UI(Qt):创建 persistent widget 对象并对其属性做修改。优点:对资源精细控制、适合控件丰富的桌面组件;缺点:手动管理状态多、diff 优化难。

- 声明式 UI(React/Flutter/Compose):描述式声明 + 框架做 diff & update。优点:易于 reasoning、功能性编程友好;缺点:需要高效的 reconciliation 与缓存实现避免性能问题。

13. 实现小贴士(如果你想自己实现一个轻量渲染器)

- 数据结构:把“描述树(immutable)”和“实例树(mutable)”分清,尽量让描述树 cheap-to-compare(用于 diff)。

- 分层职责:UI 构建/事件在主线程;布局在单独线程(要小心线程安全);raster 放到 raster thread。

- Display List:引入中间层(display list)便于跨平台复用后端(可以序列化发送给 GPU 线程或远端进程)。

- 简单缓存策略:先实现画面级别的 render-to-texture cache,测量选择性缓存,然后再上更复杂的激进优化。

- 可观察性:从一开始就收集 metrics(layout time, paint time, draw calls, texture memory),方便 later 改进。

结尾小结(快速回顾)

- UI 的“底层”由一条清晰的流水线构成:state → diff → layout → paint → composite → present。

- 关键难点在于如何把必要的工作最小化并安全地交给 GPU/后台线程,以及如何管理 GPU/内存资源。

- 不同框架在 trade-off(实现简洁、性能、内存、易用性)上选择不同策略:理解这些底层便能更好评估 Zed/Flutter/Qt/SwiftUI/嵌入式库的设计取舍。